奎师那是唯一真正的享受者

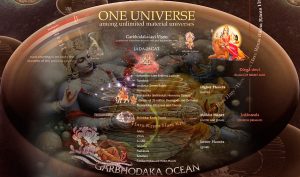

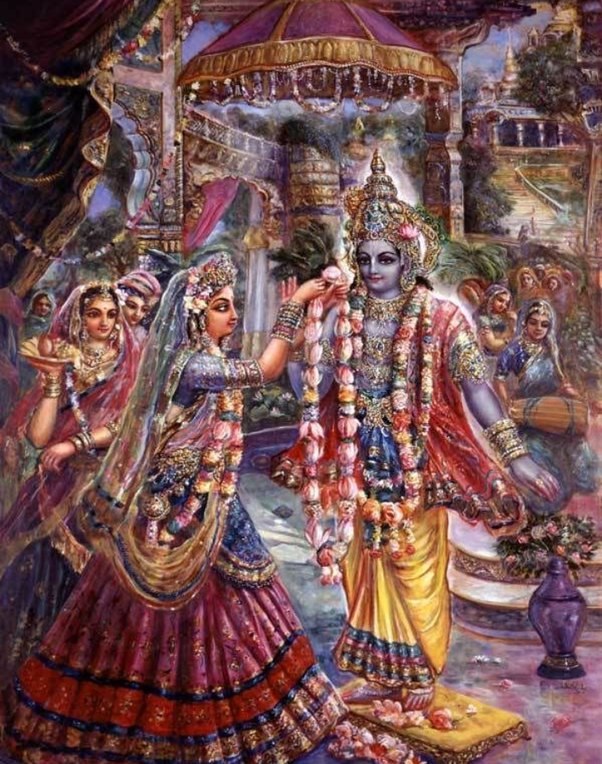

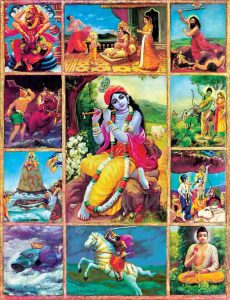

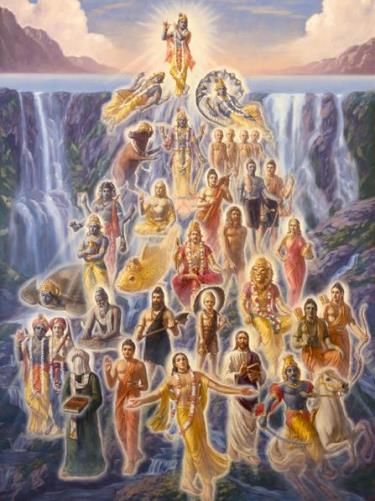

解答: 众所周知,Sāṅkhya 哲学(数论哲学)讨论的是prakṛti(物质自然) 与 puruṣa(享乐者)。puruṣa 指的是 至尊人格神首,或任何模仿至尊主、试图享乐的生命体;而 prakṛti 则是自然本身。在这个物质世界中,prakṛti(物质自然) 被 puruṣa(生命体) 所利用。 prakṛti(被享受者)与 puruṣa(享受者)之间关系的复杂性,引发了 saṁsāra(轮回),也就是物质的纠缠与束缚。在《博伽梵歌》第十五章中,物质存在之树被描述为一棵 aśvattha 树(无花果树),其树根朝上,树枝朝下,象征物质世界中一切的颠倒状态。经文建议, 人们必须用超然的斧头来砍断这棵物质存在之树的根。什么是执著?执著涉及原初物质和神我。众生试图主宰物质自然。由于受制约的灵魂把物质自然当作他享受的对象,并把自己置于享受者的位置,因此他被称为神我。众生,无论是男性还是女性,都在尝试享受物质能量。因此,从某种意义上说,每个人都是神我,因为purusa 意为“享受者”,而prakrti 意为“被享受者”。在这个物质世界中,所谓的男人和女人都在模仿真正的神我;从超然的意义上说,至高人格神首才是真正的享受者,而其他一切都是原初物质。

在《博伽梵歌》中,物质被分析为 apara(低级自然),而在这种低级自然之上,还有另一种高级自然,即生命体。生命体本身也是 prakṛti(被享受者),但在 māyā(幻象) 的作用下,生命体错误地试图成为 puruṣa(享受者)。这种对地位的错误认同,正是导致 saṁsāra-bandha(轮回束缚) 或有条件生命状态的原因。

引用: A.C. 巴克提维丹塔·斯瓦米·帕布帕德(2007年版),《提婆诃提之子主迦毗罗的教导》,第68页和第69页