भगवत-धर्म में यह प्रश्न नहीं होता कि “आप क्या विश्वास करते हैं” और “मैं क्या विश्वास करता हूँ”.

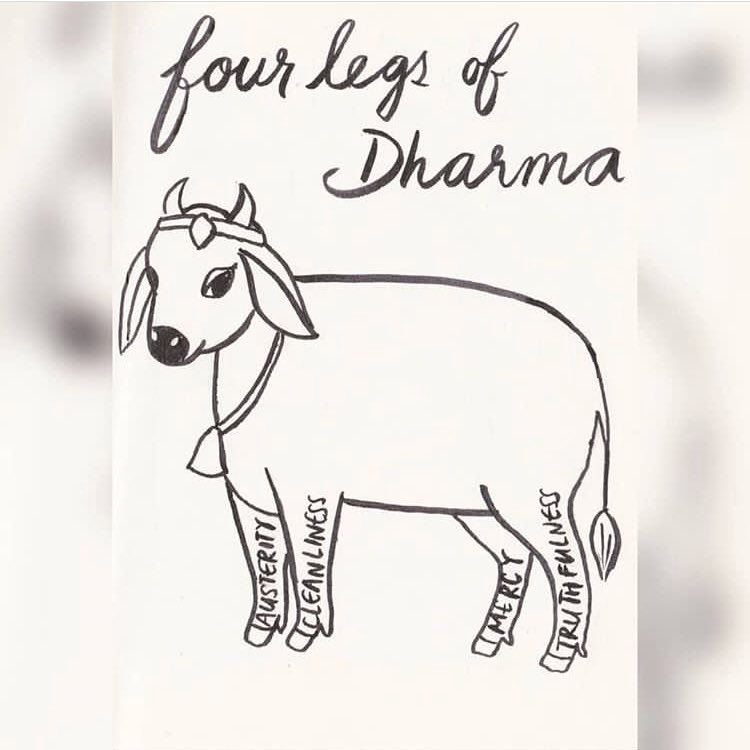

“भगवत-धर्म में कोई विरोधाभास नहीं है. “आपका धर्म” और “मेरा धर्म” की अवधारणाएँ भगवत-धर्म में पूरी तरह अनुपस्थित हैं. भगवत-धर्म का अर्थ है, परमपिता परमेश्वर द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है: सर्व-धर्मन परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज. भगवान एक हैं, और भगवान सभी के लिए हैं. इसलिए सबको भगवान की शरण में जाना चाहिए. धर्म की मूल अवधारणा यही है. भगवान का जो भी आदेश होता है वह धर्म बन जाता है (धर्मम तु साक्षात् भगवतप्रणितम्).

भगवत-धर्म में “आप क्या विश्वास करते हैं” और “मैं क्या विश्वास करता हूँ” यह प्रश्न नहीं होता. सभी को भगवान में विश्वास करना और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए. अनुकुल्येन कृष्णनुसिलनम: कृष्ण जो भी कहते हैं–भगवान जो भी कहते हैं–प्रत्यक्षतः किया जाना चाहिए. वही धर्म है. यदि कोई वास्तव में कृष्ण के प्रति चैतन्य है, तो उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता है. चूँकि उनकी एकमात्र संलिप्तता अन्यों को कृष्ण, या भगवान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करना है, तो उनके शत्रु कैसे हो सकते हैं? यदि कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इस धर्म या उस धर्म की वकालत करता है, तो टकराव होंगे. इतिहास से पता चलता है कि भगवान की स्पष्ट अवधारणा के बिना धार्मिक व्यवस्था के अनुयायी एक दूसरे के साथ लड़े हैं. मानव इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं, लेकिन वे धर्म की प्रणालियाँ जो सर्वोच्च सेवा पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं वे अस्थायी हैं और लंबे समय तक नहीं चल सकती क्योंकि वे ईर्ष्या से भरी हैं. ऐसी धार्मिक प्रणालियों के विरुद्ध कई गतिविधियाँ निर्देशित की जाती हैं, और इसलिए “मेरे विश्वास” और “आपके विश्वास” के विचार को छोड़ देना चाहिए. सभी को भगवान पर विश्वास करना चाहिए और उनके प्रति समर्पण करना चाहिए. यही भगवत-धर्म है.”

स्रोत: अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद (2014 संस्करण, अंग्रेजी), “श्रीमद् भागवतम्”, छठा सर्ग, अध्याय 16- पाठ 41