为什么与奉献者交往很重要?

解答: 一个人必须寻求那些具有奎师那意识并从事奉爱服务的人的交往。没有这样的交往就无法进步。仅仅通过理论知识或学习是不能取得显著进步的。

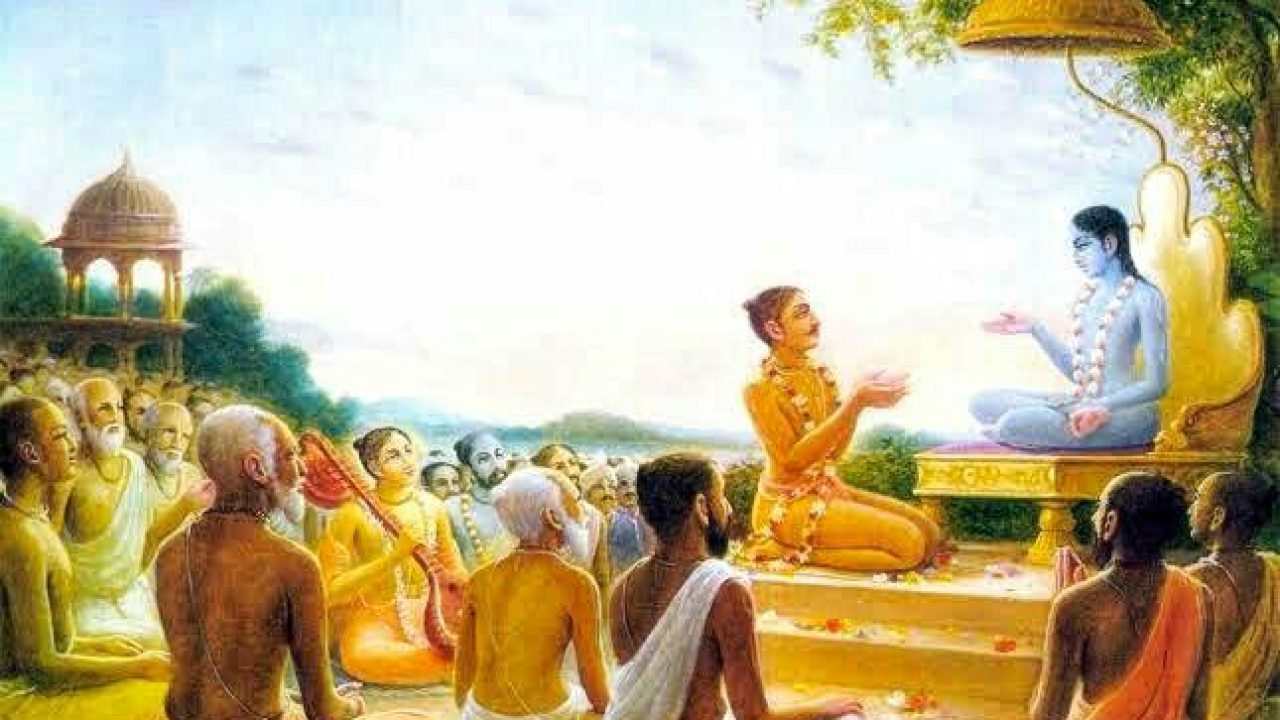

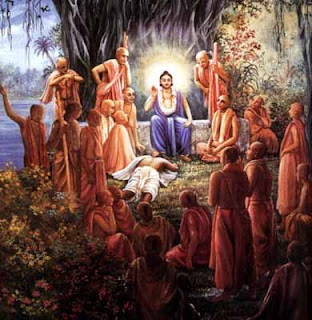

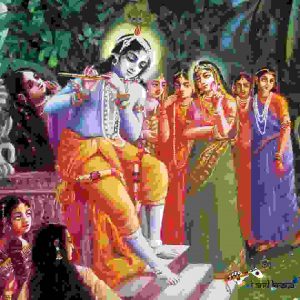

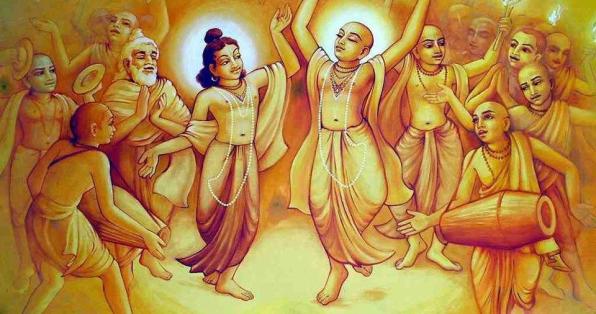

一个人必须放弃与物质主义者的交往,寻求与奉献者的交往,因为没有这样的交往就无法理解主的活动。一般来说,人们相信绝对真理的非人格特征。因为他们不与奉献者交往,他们就无法理解绝对真理可以是一个人格并有个人活动。这是一个非常深奥的主题,除非一个人对绝对真理有个人的理解,否则奉献就没有意义。服务或奉献不能提供给任何非人格的东西。服务必须提供给一个人格。非奉献者无法通过阅读《薄伽梵往世書》(Srimad Bhagavatam) 或其他描述主的活动的吠陀经典来领会奎师那意识;他们认为这些活动是虚构的,因为灵性生活没有在适当的氛围中向他们解释。要理解主的个人活动,一个人必须寻求奉献者的关联,通过这种关联,当一个人沉思并试图理解主的超然活动时,解脱之路就会打开,他就会得到解脱。一个对至高人格神首有坚定信仰的人变得坚定,他对主和奉献者关联的吸引力会增加。与奉献者的关联意味着与主的关联。做出这种关联的奉献者发展出对主服务的意识,然后,处于奉爱服务的超然位置,他逐渐变得完美。

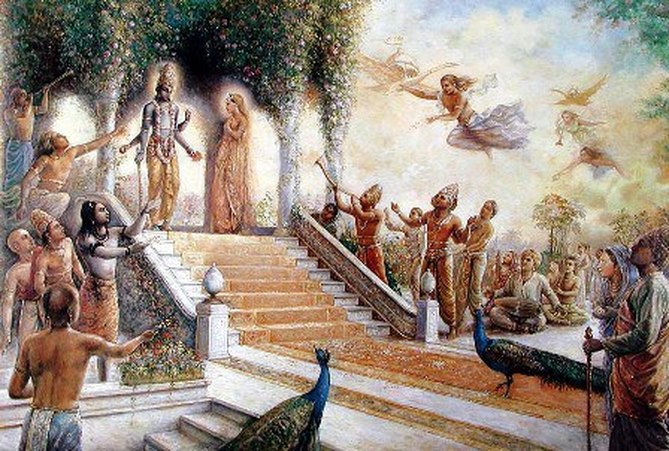

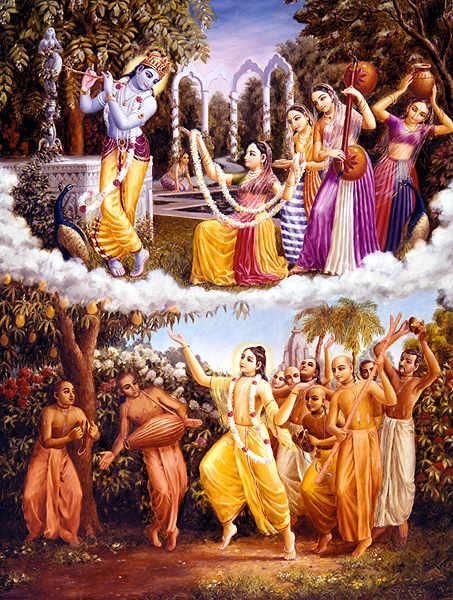

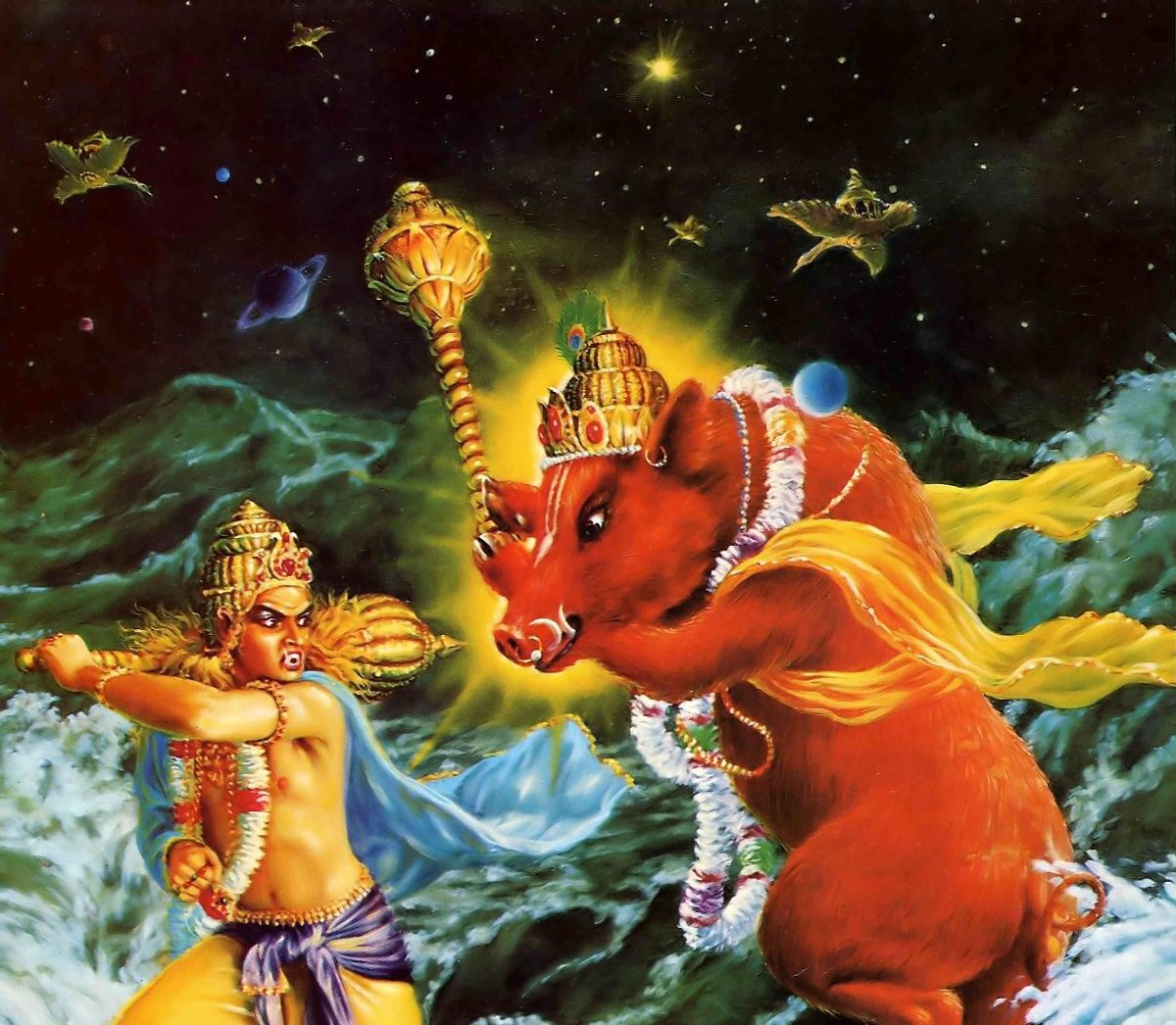

在所有经典中,人们都被鼓励以虔诚的方式行动,这样他们不仅能在今生而且在来世享受感官满足。例如,通过虔诚的果报活动,人们被许诺能晋升到更高星球的天界。但是在奉献者的关联中,一个奉献者更喜欢沉思主的活动——祂如何创造这个宇宙,如何维持它,创造如何消解,以及在灵性王国中主的游戏如何展开。有完整的文献描述这些活动,特别是Bhagavad-gita(《薄伽梵歌》)、Brahma-samhita(《梵天颂》)和《薄伽梵往世書》(Srimad Bhagavatam) 。真诚的奉献者通过与奉献者的关联,获得机会听闻和沉思这些主题,结果是他对这个世界或那个世界,天界或其他星球所谓的快乐感到厌倦。奉献者只对被转移到与主的个人关联中感兴趣;他们不再被暂时的所谓快乐所吸引。

换句话说,当没有主的奉献者在场时,社会中就会有巨大的痛苦,与其他人的交往变得痛苦。在《薄伽梵往世書》(Srimad Bhagavatam) (3.30.7)中说,如果一个失去了纯粹奉献者关联的人,试图通过没有奎师那意识的社会、友谊和爱来获得快乐,他就应该被认为处于最痛苦的状态。在Brhad-bhagavatamrta(《大博伽梵甘露》)第五篇(5.44)中说,纯粹奉献者的关联比生命本身更令人向往,离开他甚至一秒钟都无法快乐地度过。

引用: A.C. 巴克提维丹塔·斯瓦米·帕布帕德(2007年版),《提婆诃提之子主迦毗罗的教导》,第157和158页 ;A.C. 巴克提维丹塔·斯瓦米·帕布帕德(2012年版),《主恰坦那的教导,金色化身》,第381页