是否有可能变得无欲无求?

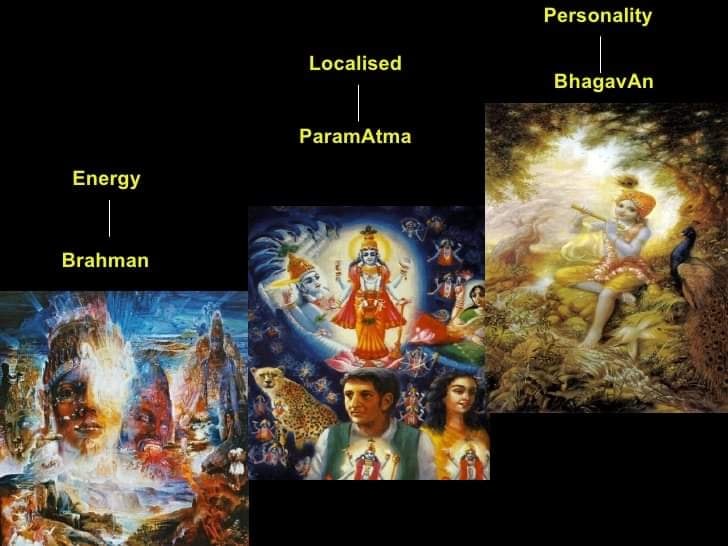

解答: 主佛陀主张我们放弃所有物质欲望。实际上,人不可能完全无欲,但可以放弃物质欲望。欲望是生命的本性,真正的无欲意味着死亡。因此,无欲的真正含义是净化我们的欲望。当我们的欲望仅限于为奎师那服务时,这种欲望才是纯净的。奉献者并不渴望融入至高存在之中。佛教哲学提倡涅槃,即否定所有物质欲望,但佛陀并未提供更进一步的目标。Shankaracharya(商羯罗阿查里亚)稍进一步,他认为我们应在这个物质世界中摆脱欲望,然后进入梵天光辉之中。 这被称为梵我涅槃。然而,根据吠陀奉爱派哲学,我们不仅应当否定物质欲望并立足于梵天境界,还应当投入于对至高人格神首的奉爱服务。这就是所谓的献身奉爱。迈亚瓦迪哲学家无法理解这一点,但奎师那明确指出,奉爱服务处于超然境界之上。

生灵本性上具有依附某物的倾向。我们可以看到,如果一个人没有可依附的对象,比如没有孩子,他就会把这种依附转移到猫狗身上。这表明依附的倾向无法被阻止,而应当被用于最有意义的目的。对物质事物的依附使我们持续处于受限状态,但当这种依附转移到至高人格神首或祂的奉献者身上时,它就成为解脱的源泉。

我们有许多欲望,但必须将这些欲望转向服务奎师那。例如,我们可能非常执着于赚钱,因此奎师那说:“是的,继续做你的生意吧,这没有问题。只需把结果奉献给我。” 正如《博伽梵歌》(9.27) 中所述:

yat karosi yad asnasi yaj juhosi dadasi yat

yat tapasyasi kaunteya tat kurusva mad-arpanam

“昆提之子啊,你所做的一切、你所吃的一切、你所供奉和施舍的一切,以及你所进行的一切苦行,都应作为对我的奉献。” 这就是bhakti yoga(奉爱瑜伽)的开始。如果我们做生意赚钱,就应该将其用于奎师那的事业。这也是奉爱的形式之一。另一个生动的例子是阿周那,他是一名战士。通过战斗,他成为了奎师那的奉献者。他并不是通过吟诵哈瑞奎师那成为奉献者,而是在Kurukshetra(库鲁克舍特拉)战争中战斗时成为了奉献者。奎师那劝告阿周那战斗,但由于阿周那是一位毗湿奴奉献者,起初他不愿意。毗湿奴奉献者不喜欢杀生,但如果奎师那命令他战斗,他就必须服从。他并不是出于自己的意愿去战斗,因为毗湿奴奉献者的天性是不伤害任何生命。然而,当毗湿奴奉献者知道奎师那希望某件事完成时,他就不会再考虑自己的想法。

引用: A.C. 巴克提维丹塔·斯瓦米·帕布帕德(2007年版),《提婆诃提之子主迦毗罗的教导》, 第 129、151 和 197 页

A.C. 巴克提维丹塔·斯瓦米·帕布帕德(2014年版),《觉悟的追寻》, 第91页